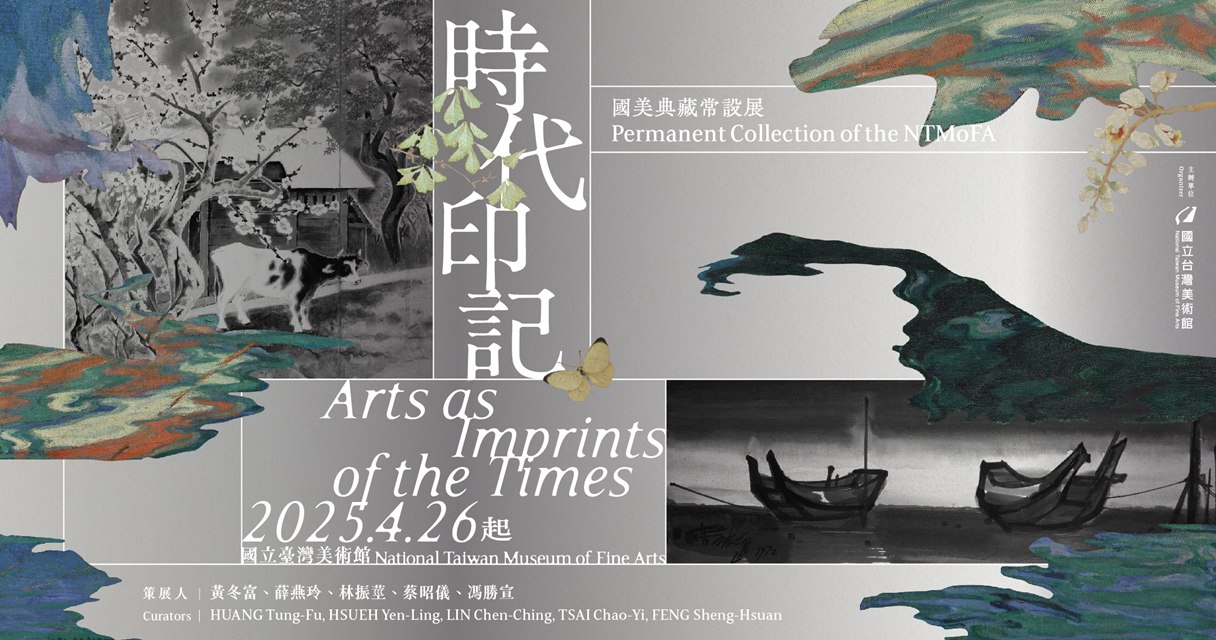

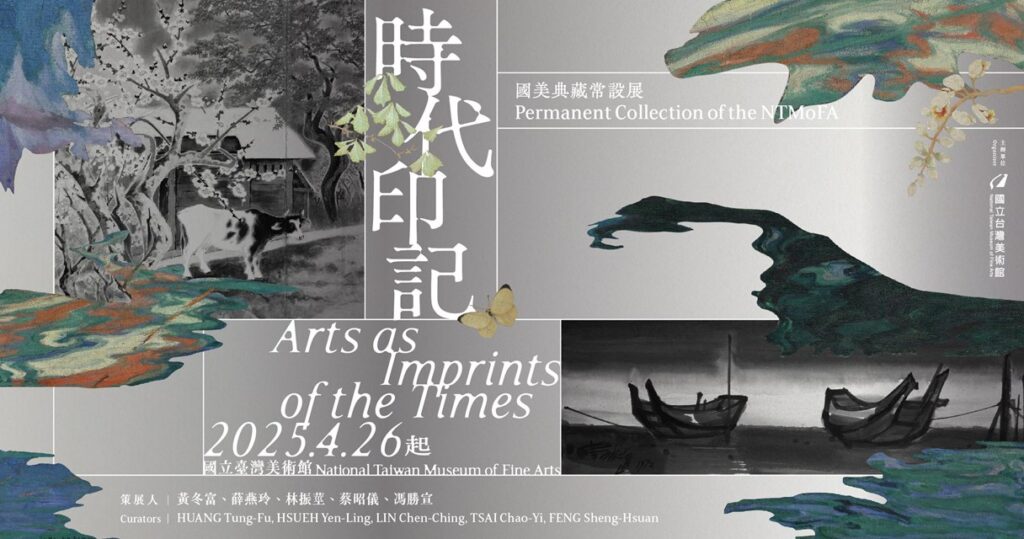

典藏化為公共知識的時代對話!國立臺灣美術館「時代印記」常設展登場

國立臺灣美術館自即日起推出全新常設展「時代印記─國美典藏常設展」,由學者黃冬富、館內研究人員薛燕玲、林振莖、蔡昭儀、馮勝宣共五位策展人協力策劃。以國美館逾37年、逾2萬件的多元典藏為基礎,透過五大展區,以編年方式勾勒18世紀以降臺灣美術發展的歷史脈絡與文化記憶。展期自即日起持續至2026年12月,採三階段輪替方式接續展出,展現典藏作為公共文化資產的時代意義。

本次展覽展出多件首次亮相及鮮少公開的作品,包括日治時期的作品及省府移交的省展得獎作品等,勾勒出臺灣美術三百年的發展演變。展覽橫跨五個歷史時期:從明清時期書畫的在地風格、日治時期風土寫實與現代性的探索、戰後在政治與國際文化衝擊下的多元轉型、1980年代以降臺灣主體性與自由議題的探索,直至千禧年後在全球化與數位浪潮中展開的文化重構。

本次展覽分為五大主題展區:「中原流風:臺灣早期書畫」、「引光顯影:20世紀前期臺灣美術的在地色彩」、「浪潮與衝擊:1945-1979臺灣美術發展」、「激撞與反思:1980s~1990s臺灣美術主體性尋探」及「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」。

位於301展覽室之「中原流風:臺灣早期書畫」(策展人/黃冬富)聚焦明清時期書畫在臺灣的移植與轉化,展現以林朝英、呂世宜等為代表的書風與閩習特質,映照早期移墾社會的衝創精神。

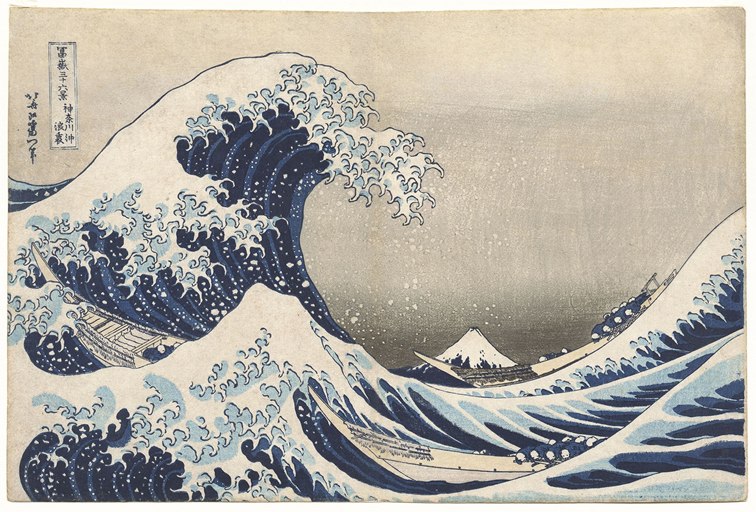

引光顯影:20世紀前期臺灣美術的在地色彩」(策展人/薛燕玲)回望日治時期因臺展制度建立、寫實技法發展與風土描繪,引發臺灣畫家「自我凝視」的萌芽,並與日籍畫家的「他者觀察」形成視覺文化的對照。藝術作品中不僅記錄自然地景,更反映文化認同的轉向。

位於302展覽室之「浪潮與衝擊:1945–1979 臺灣美術發展」(策展人/林振莖)梳理戰後政治體制、美援文化與現代主義交織下的創作變化,並關注鄉土寫實興起與傳統媒材現代化等在地轉向,反映藝術與社會間的動態關係。「激撞與反思:1980s~1990s 臺灣美術主體性尋探」(策展人/蔡昭儀)展現解嚴後藝術創作的自由張力。藝術家在多元議題上進行激烈探問,如殖民歷史、族群身分、性別與政治禁忌,並透過行為、裝置與實驗性形式挑戰美術傳統,拓展藝術的批判性與思想深度。

而最後位於美術街、以及展覽室103至107之「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」(策展人/馮勝宣)則聚焦臺灣當代藝術在全球化與數位化脈絡下對文化記憶、身分認同與科技環境的創新詮釋,藉由影像、裝置、數位互動等形式展現創作疆界的持續延伸,形塑臺灣藝術在全球語境中的獨特文化定位。

此展區已先於4/1率先在美術館一樓展出,預計於8月移展至201展覽室展出。

「時代印記」藉由美術史研究與藝術美學,交織出臺灣三百年視覺文化的紋理,進行文化記憶的累積與更新。藉由典藏選件與策展敘事,以長期展出的方式,將館藏研究成果持續轉化為公共知識,深化觀眾對於臺灣美術史的整體視野與時代感知。

「時代印記─國美典藏常設展」

展覽時間:114年4月26日起

展區規劃與策展人資訊:

展覽室301│

「中原流風:臺灣早期書畫」(策展人/黃冬富)

「引光顯影:20世紀前期臺灣美術的在地色彩」(策展人/薛燕玲)

展覽室302│

「浪潮與衝擊:1945–1979 臺灣美術發展」(策展人/林振莖)

「激撞與反思:1980s~1990s 臺灣美術主體性尋探」(策展人/蔡昭儀)

美術街、展覽室103-107│

「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」(策展人/馮勝宣)此展區預計於7月2日卸展,並移展至展覽室201,於8月9日開展