混亂中的秩序:麥拉蒂.蘇若道默《斷片》!9/20~9/21臺北表演藝術中心藍盒子首演

在瞬息萬變的當代社會,混亂或許並非失敗,而是一種潛在的秩序。當舊體系崩解、新秩序尚未成形時,混亂反而成為孕育變革的縫隙。印尼知名行為藝術家麥拉蒂.蘇若道默(Melati Suryodarmo)便以此為創作核心,推出最新作品《斷片》(LAPSE)。該作於 9 月 20、21 日在臺北表演藝術中心藍盒子登場,以跨域形式展開一場關於時間、記憶與自然的感官實驗。

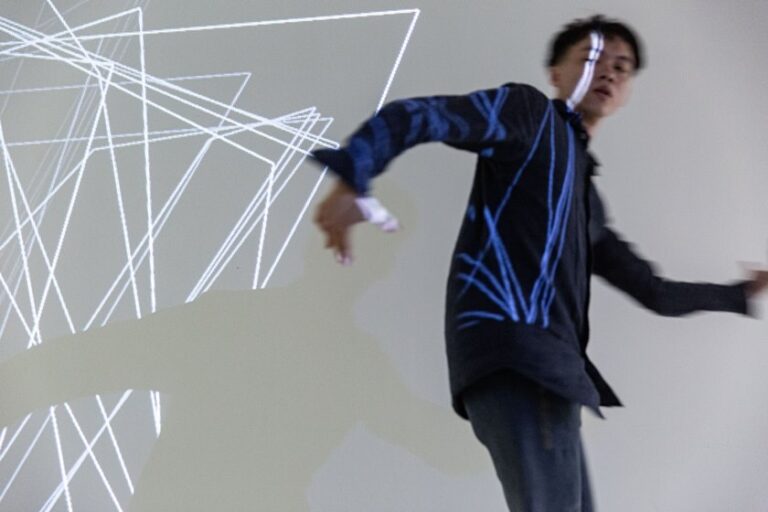

、聲音設計袁志偉(右1)與舞者共同在臺呈現《斷片》。(臺北表演藝術中心提供).jpg)

出生於印尼梭羅的麥拉蒂,自幼浸潤於舞蹈氛圍,後隨日本舞踏大師古川杏子學習,再赴德國深造,並師從「行為藝術教母」瑪莉娜.阿布拉莫維奇。長期的跨文化歷練,使她擅以長時間身體表演(durational performance)挑戰感官與意志,將身體轉化為概念工具。她的代表作《奶油之舞》(2000)中,以高跟鞋踩踏奶油,在不斷摔倒與爬起中展現身體的抗衡;《我是我房屋中的鬼魂》(2012)則以徒手研磨數百公斤炭塊的 12 小時長演,直面時間與身體的極限。

.jpg)

這些作品已成為行為藝術的經典案例。《斷片》自 2019 年開始構思,卻在 2020 年因疫情中斷。麥拉蒂回憶,疫情讓人們首次真切感受死亡的逼近,也讓既有社會系統動搖,日常秩序顯得脆弱而暫時。她觀察市場與街頭的生命力,正是作品的靈感來源。

.jpg)

舞臺上,白色毛怪的身影最為鮮明,它如幽影般遊走,引領觀眾穿越過去、當下與未來;同時,銀色與塑膠質地的「山體」與服裝則凸顯人類文明的殘留。麥拉蒂直言自己並非環保主義者,但她深知塑膠的「永恆性」與環境矛盾。《斷片》的表演融合舞踏、太極與爪哇舞蹈等身體訓練,舞者動作源自各自的生命經驗,透過不同語彙,展現出一種既熟悉又陌生的身體語言。

-1.jpg)

在訪談中,麥拉蒂也提到,《斷片》融入了印尼神話與古典戲劇元素,半人半獸、善惡交錯的傳說貫穿其中,這些古老敘事甚至可追溯至九世紀。「它們本身就是一種概念藝術,能與現代的觀念、聲響和裝置互相呼應。」她特別強調,這並非一個需要「看懂劇情」的作品,而是希望觀眾在其中產生屬於自己的感受。「我們的社會、多元文化與族群正不斷變動,人與人之間的關係也持續重組,這其中的缺口,就是『Lapse』。」

-2.jpg)

演出後的座談中,麥拉蒂形容與舞者的合作「像持續調頻」。她並未給予舞者嚴格的編排,而是鼓勵他們從自身記憶與身體經驗出發。「他們像是我靈魂的展現。」她說。

-3.jpg)

一位臺灣舞者則分享,排練過程讓他重新思索自己與時間的關係:「在舞臺上,我感覺自己並非在表演,而是與觀眾共同生活在那個瞬間。」觀眾席上也有評論指出,毛怪的形象如同社會變動中的不確定性,「它提醒我們,斷裂並不是終點,而是一種生長的開始。」

.jpg)

《斷片》是一場跨國合作,排練與巡演橫跨印尼、新加坡、澳洲與臺灣。麥拉蒂指出,不同城市的移動本身,也讓她更理解「混亂的秩序」:從印尼街頭機車的亂流,到歐洲城市的自由空間感,每一個場域都啟發她對人際距離與空間能量的敏銳觀察。

.jpg)

本作品由臺北表演藝術中心、新加坡濱海藝術中心與墨爾本藝術中心三館共製,2019 年構思,歷經疫情延宕,2023 年於新加坡首演,隨後巡演至澳洲,今年終於來到臺灣。麥拉蒂與袁志偉自 2007 年便開始合作,她表示此次是將自己的靈魂與力量交給舞者,這個過程如同持續探索,亦是尋找新的平衡。

.jpg)

「藝術的任務,就是讓我們在混亂中找到彼此連結的方式。」她說。透過《斷片》,觀眾得以在混亂與秩序的邊界,重新感受自然、歷史與生命的可能性。

-768x512.jpg)