換個方式看綠光!從劇場創作到文化平台,打造內容產業新未來

從1994年成立以來,綠光劇團深耕台灣劇場超過三十年,累積五十餘齣作品、近千場演出。從家喻戶曉的《人間條件》系列,持續以當代視角翻新台灣家庭故事,到以《台灣文學劇場》推廣本土文學價值,再以《世界劇場》橋接國際經典與台灣觀眾的文化語境,綠光劇團早已成為許多台灣人「一年一度進劇場」的文化儀式。然而,劇場的能量若只侷限於舞台之上,終將有限。三年前,綠光開始思索一件事:能否把多年累積的創作實力與品牌信任,轉化為支持整個產業的力量?如今,綠光準備正式跨出這一步。

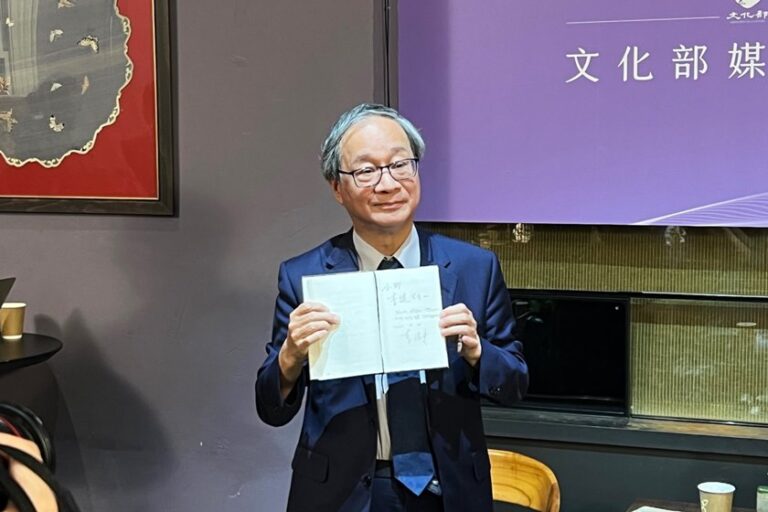

今日記者會,綠光宣告全新轉型為「綠光創藝」,從單一劇團組織,蛻變為橫跨創作、出品、投資與品牌經營的文化內容平台。這不只是組織架構的調整,更是一場對未來文化產業的積極回應。

2025年下半年,綠光創藝將推出三大戲劇計畫,包含綠光劇團自製的黑色喜劇《八月,在我家》、與嚎哮排演合作的原創戲劇《別叫我成功:藝術界歸來的兒子》,以及C MUSICAL的《小王子》、《My Bucket List》、《砰》等音樂劇,皆由綠光創藝出品,展現多元面貌與跨界整合的能力。

.jpg)

以《別叫我成功》為例,綠光創藝不只是出資者,更希望透過穩定的行銷與製作支援,協助作品觸及更廣大的觀眾。台灣劇場長期以來面對分眾市場的侷限,許多優秀作品難以突破同溫層,而綠光希望藉由平台角色,協助更多創作者走向主流視野。同時,綠光創藝也將持續挖掘具有潛力的新興團隊與創作,打造具市場再製性與文化價值的劇場IP,讓舞台劇不再只是一次性的演出,而是得以延伸、跨媒介發展的內容資產。

齊聚一堂,象徵綠光創藝在劇場產業鏈整合上的實質行動與企圖(圖片提供:綠光創藝).jpg)

今年度,專注於音樂劇創作的 C MUSICAL 正式加入綠光大家庭,不僅擴大了綠光在表演藝術領域的能量,更為未來劇場產業化鋪路。透過引進韓國Top10音樂劇與國際製作流程,綠光創藝將建立更有效率的開發、行銷與觀眾經營模式,從而突破過去台灣劇團「一齣戲一個團隊」的資源分散困境。

、-《小王子》演員徐鈞浩(中後)、《砰——》演員-鐘政均(左)、《My-Bucket-List》演員-劉子銓(右).jpg)

這場系統性的升級,將有助於劇團邁向自給自足的永續發展模式。除了持續演出與擴大出品版圖,綠光創藝也在積極規劃2027年推出全新原創品牌,聚焦年輕觀眾、跨領域合作與生活議題,期望劇場能成為更多人日常文化選項之一。無論是從品牌聯名、IP衍生,或是串連影視、出版等媒介,綠光的文化觸角正在不斷延伸,嘗試為劇場產業找尋新的可能與生命力。

這一連串的轉型與布局,背後是一個簡單卻堅定的信念就是認為劇場,不該只是一個舞台,而是一個起點。我們創作劇本、排演角色、搭建舞台,不只是為了完成一齣戲,而是希望創造出與觀眾內心對話的空間。就如綠光創藝董事長吳念真所說:「一個人或許走得快,但一群人可以走得遠。」這句話,是過去三十年綠光的寫照,也將是未來十年的方向。

從劇場創作走向文化整合平台,綠光創藝不只在改變自己的角色,更期望為整個產業注入一股嶄新的推進力。在這條路上,綠光不再只是綠光,而是一個開放的平台、一個集體前行的文化實驗場,將持續創作,持續前行。

-768x511.jpg)