打造無礙共融的藝文場域!臺中國家歌劇院友善導覽再升級

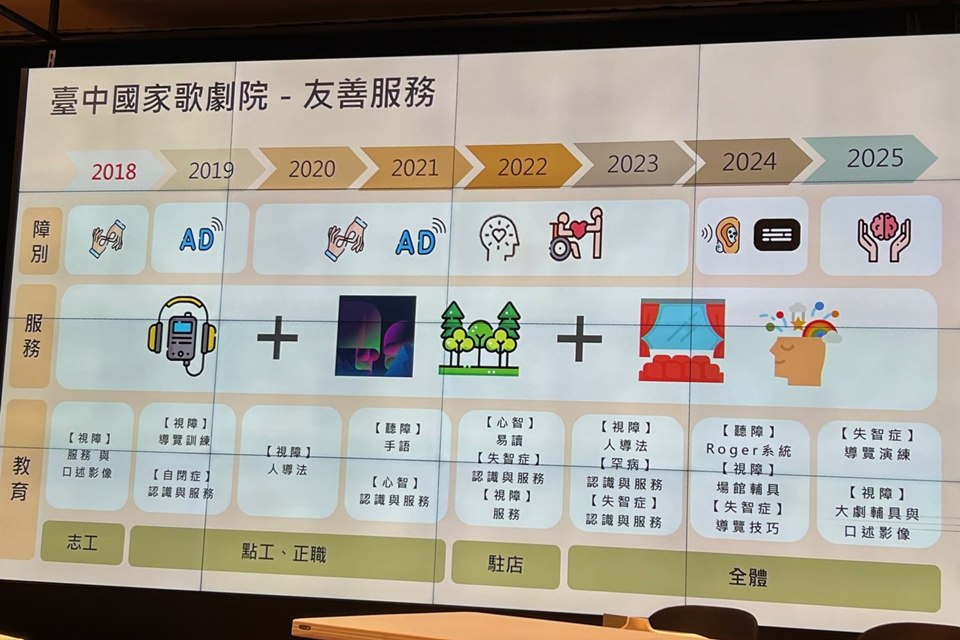

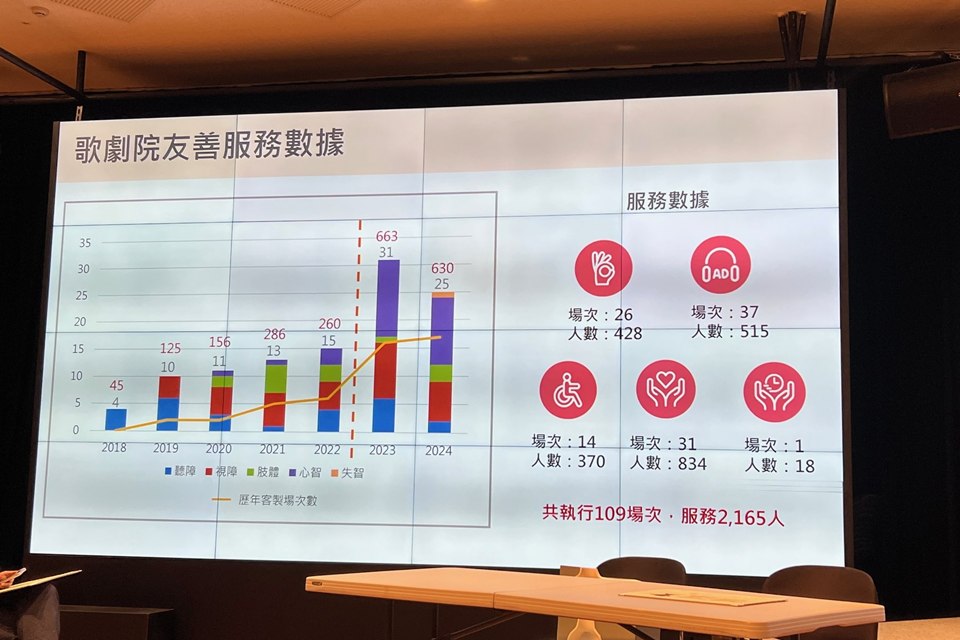

自2018年起,臺中國家歌劇院持續推動友善導覽服務,致力於打造一個讓各類族群都能安心進入、自在體驗的藝文空間。針對聽障、視障、肢體障礙與心智障礙族群,歌劇院逐步擴大服務內容,從導覽語言、感官體驗到硬體設備,逐步建構出完善而多元的輔助系統。今年,服務再次升級,觀眾席增設多元友善席位,導入「Roger 聽覺輔助系統」,專為配戴助聽器或電子耳的觀眾設計,同時擴大對失智長者的藝術照顧,讓更多人能無障礙地參與藝術。

藝術總監邱瑗強調在記者會上強調「歌劇院不只是表演藝術的舞台,更是生活的一部分。」,友善導覽服務不僅追求數量,而是以理解與共感為出發點,貼近每一位觀眾的真實需求。她表示,歌劇院將持續深耕「無礙共融」理念,用更細膩與溫暖的方式讓所有人都能無壓力地走進劇場,擁抱藝術。

歌劇院的友善服務起點是建築導覽,隨著場館營運的深入,逐步延伸至節目體驗與參與活動。無論是大劇院前廳定期推出的沉浸式展演《T.A.P. 光之曲幕》,或是環繞場館的植栽導覽、工作坊、藝術家導覽與手作課程等,皆可依照不同身心理需求設計客製化服務方案。自服務啟動以來,歌劇院已舉辦超過百場多元友善活動,累積服務人次達2,165人,讓各種需求的觀眾都能以自己的節奏參與藝文。

「每項友善服務的推出,都是建立在紮實的培訓與實務演練上。」場館服務專員唐資萍說明。以視障口述影像導覽為例,從籌備到實施歷時一年,期間參與專案的志工與同仁需經過專業訓練,熟悉如何以清晰、有感的語彙引導視障朋友感知空間與表演。不僅歌劇院的工作人員參與,連館內的商店與餐廳人員也會接受相關訓練,打造真正「全場館」的無障礙體驗。

歌劇院顧客服務部經理胡文翠分享,今年比利時靜物劇團《這就是人「身」啊!》演後座談時,同步提供手語與即時聽打服務,讓聽障觀眾能順暢地與劇團導演互動。「透過聽打、手語與外語口譯的協作,儘管中間歷經多重轉譯,仍完成了即時的交流,這是非常感人的時刻。」胡文翠感性地說。

.jpg)

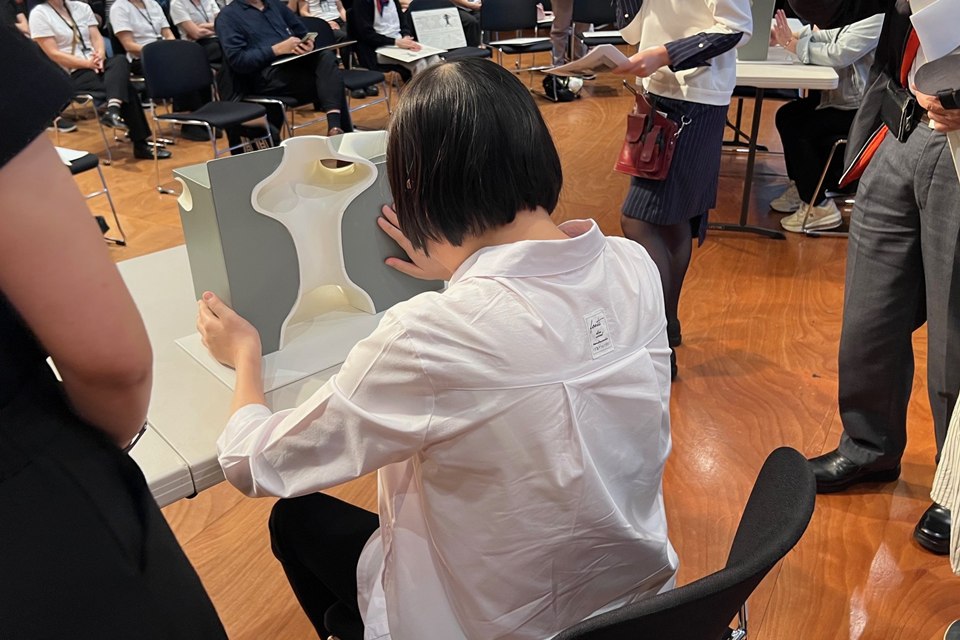

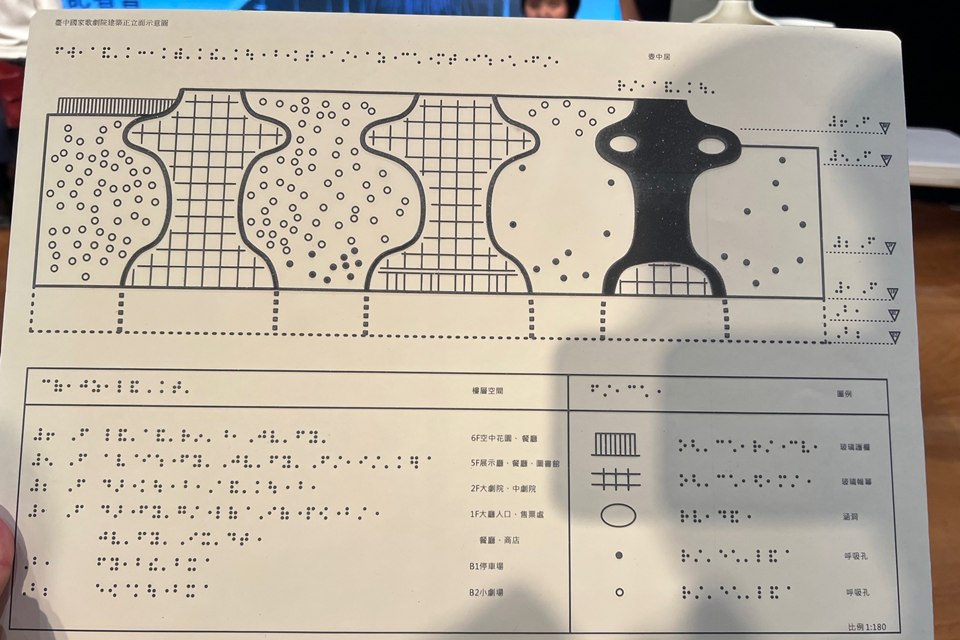

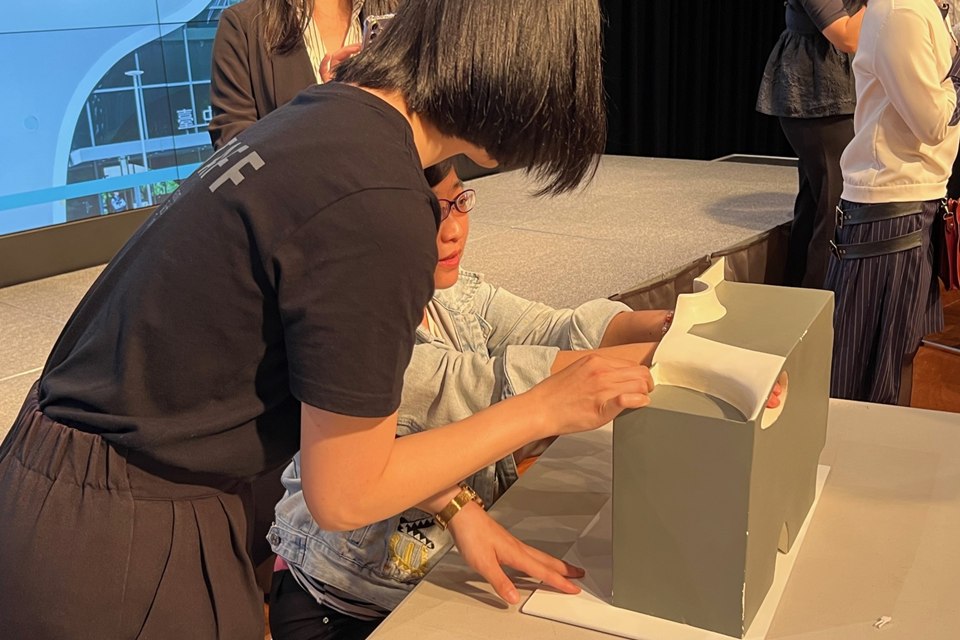

對於視障觀眾而言,如何觸摸與理解空間中的美感,是歌劇院深耕的另一重點。導覽專員賴郁澐表示,歌劇院除了安排受訓導覽志工以「人導法」細緻引導,也特別製作凹凸設計的平面圖與建築模型,幫助視障朋友透過手指「閱讀」歌劇院空間的特殊結構,包括壺中居與涵洞的曲線等建築語彙。此外,部分表演節目的舞台模型與戲服道具也可提供觸摸體驗,讓觸感成為一種替代視覺的藝術感知。

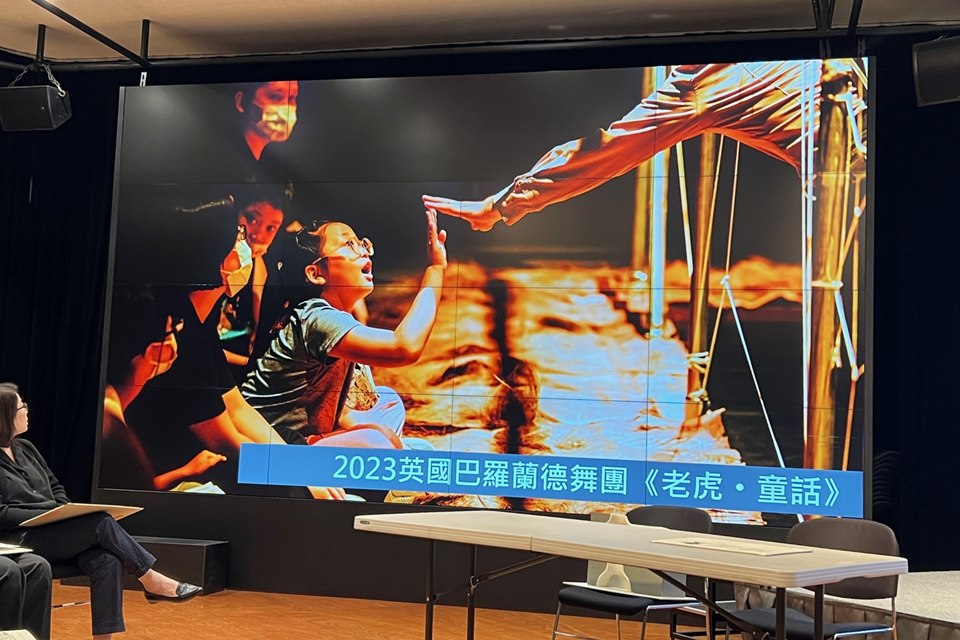

面對心智障礙觀眾,歌劇院同樣給予高度尊重與細緻設計。2023年,英國巴羅蘭德舞團在臺演出親子舞蹈劇場《老虎.童話》時,特別規劃自閉症與罕病兒童專場《調皮的老虎》。其中一位實際年齡9歲但體型如3歲孩童的罕病小觀眾,在演出中被舞者溫柔地抱起,在劇場空間緩緩遊走,而孩子則以眼神與微笑回應這段舞蹈互動,這樣真摯的情感交流感動全場。

在同場演出中,另一位自閉症青少年也讓胡文翠印象深刻。只要孩子一有聲音或較大肢體動作,照顧者就會本能地將他緊緊擁抱,深怕干擾他人。「對照顧者而言,這是長年無休的壓力。」胡文翠說,歌劇院希望成為一個「安全的中介空間」,讓身心障礙朋友與照顧者可以安心放鬆,享受一段與藝術共處的美好時光。

.jpg)

.jpg)