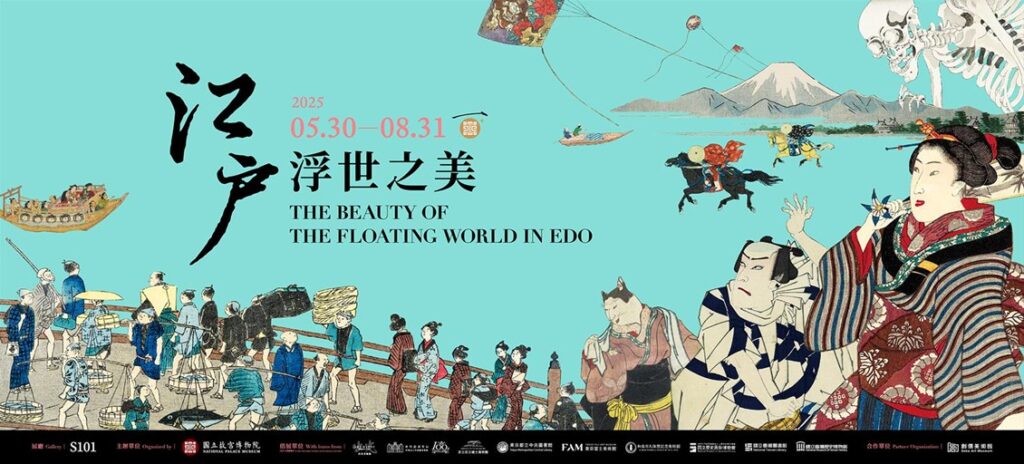

為深入探索江戶時代的藝術風貌與庶民文化,國立故宮博物院南部院 區全新推出特展《江戶浮世之美》 ,以館藏珍品為基礎,並跨國徵集日本各大重量級館所典藏,共計展出多達218組件浮世繪相關作品,展現江戶時代繁盛的市井風情與東亞藝術圈的跨文化交流。

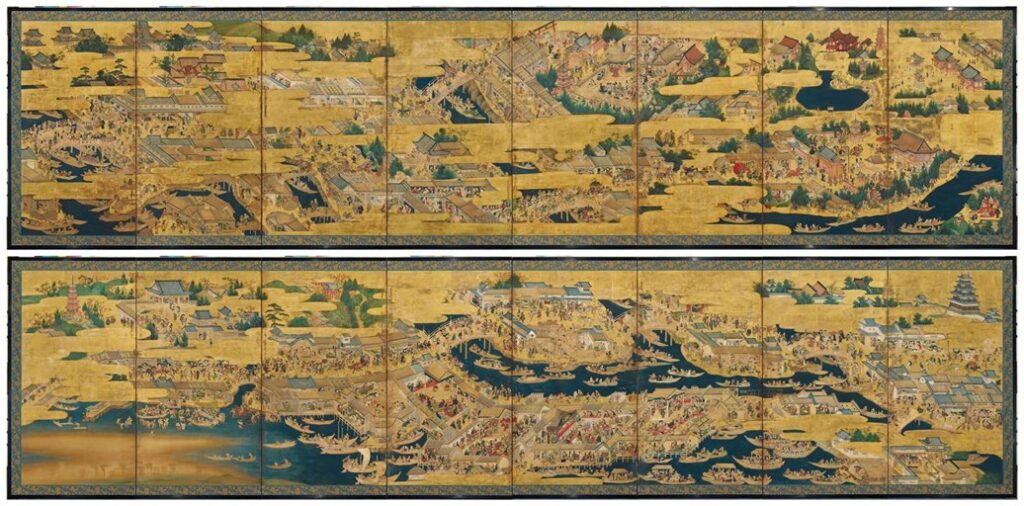

國立故宮博物院南部院區全新推出特展《江戶浮世之美》(圖片/故宮南院網站) 《江戶名所圖屏風》17世紀中葉。佚名。重要文化財。出光美術館。這件被日本指定為重要文化財的珍貴畫作,難能可貴地補捉了17世紀所描繪的市井百態,特別是描繪江戶城市景觀的屏風存世數量極少,更顯出本作的珍貴。左右二隻屏風,各由八幅扇面所構成,以隅田川為主幹,由北至南串連起東京的風景名勝,範圍從北邊的上野、淺草,越過日本橋,延伸至南方的江戶灣、品川一帶。畫幅中,超過2,200位市民活動在廣闊的屏風上,為觀者提供早期江戶的城市風貌。此外,正因為作品完成於江戶初期,還可一窺原吉原、少年歌舞伎、湯女浴室等眾多浮世繪少見的風俗民情。(圖片/故宮南院網站) 展品類型豐富,包含屏風、手卷、木版畫與繪本等,除了來自故宮館藏,更特別向日本東京富士美術館、出光美術館、早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、足立區立鄉土博物館、和泉市久保惣記念美術館、東京都立中央圖書館、國立歷史民俗博物館等機構借展,齊聚國際浮世繪精華之作,極具學術價值與觀賞魅力。

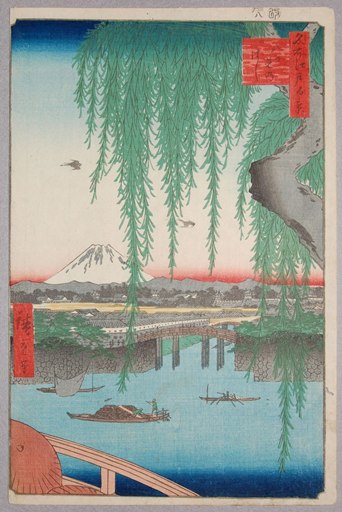

《名所江戸百景:八見橋》1857年。歌川廣重(1797-1858)足立區立鄉土博物館。河邊柳樹下是「一石橋」的欄杆,此處為大型護城河的交會點。向遠處望去,河上運送貨物的「瀨取船」(在淺水區搬運貨物的小船)由兩名船夫操縱。右邊的漁船則正豎起竹竿,垂下漁網捕魚,而左側的漁船則已將網子拉起。遠景可見座落在丹澤山脈與富士山下的江戶城,經由遠近景懸殊的構圖比例,呈現出壓縮後的緃深空間感。(圖片/故宮南院網站)

本展以「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」、「跨界交流」四大單元展開,細膩描繪江戶城的自然地景、人文脈絡與庶民生活場景,帶領觀眾穿越時空,感受昔日東京的多元風貌。不僅重現江戶市井百態,更呈現浮世繪在東亞藝術交流中扮演的關鍵角色。

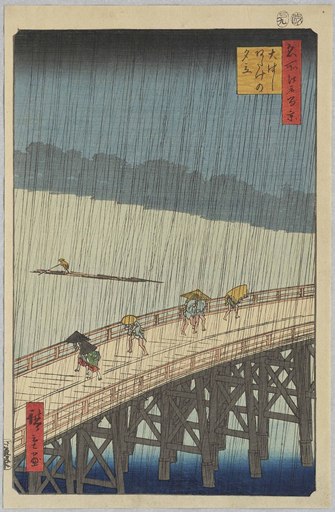

《名所江戶百景:大橋安宅驟雨》1857年。歌川廣重(1797-1858)國立故宮博物院。突如其來的驟雨讓橋上的行人措手不及,匆忙撐起雨傘或披上雨衣,加快腳步前行。從構圖來看,畫面中的各個元素—包括近景的橋面、遠方隅田川河岸,以及水面的行舟—皆呈現斜向的結構,與落下的雨線相互呼應,使這場陣雨充滿了即時的動態感。此外,傾盆大雨帶來的朦朧效果,使得對岸的建築幾乎隱沒在背景之中,生動地捕捉了暴雨突然而至的瞬間。如此引人入勝的構圖,想必給梵谷(Vincent van Gogh, 1853-1890)留下了深刻的印象。在他的藝術生涯中,特別臨摹此作,筆觸間流露出他對這幅畫的欣賞與敬仰。畫作描繪的場景位於東京兩國橋旁的「新大橋」。而對岸的「安宅」之名,則源自幕府時期曾停泊於此的軍艦「安宅丸」。(圖片/故宮南院網站)

「江戶」一詞既是時間也是空間。從時間來說,江戶時代始於1603年德川家康在關原之戰獲得勝利,正式建立江戶幕府,止於1868年明治維新推翻幕府。就空間而言,江戶是東京在明治維新之前的舊名。「浮世」原來是佛教「憂世」(うきよ,Ukiyo)的用語,江戶時代,因市民對於享樂生活的追求,浮世成為享受當下、追求娛樂的關鍵詞彙。而這些稍縱即逝的美好時光,便成了浮世繪中經常描繪的主題,也成了當今追憶江戶美好生活的永恆紀念。

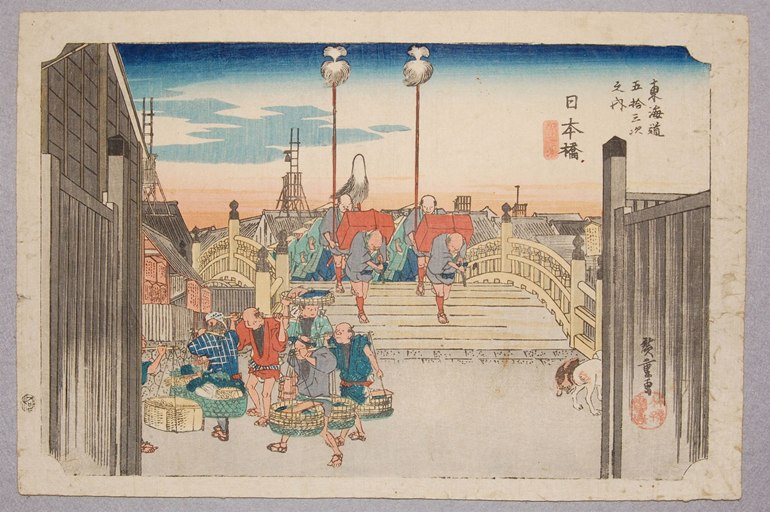

《東海道五十三次之内:日本橋》約1833年。歌川廣重(1797-1858)。足立區立郷土博物館。初露臉的朝陽把市街的臉龐染了一片微紅,前景二側開啟的木戶準準迎接嶄新的一天。橋上可見二男子肩上扛著紅色的箱盒朝向觀者走來,後面緊跟著持毛槍的隊伍。從陣仗來看,可以推測應該是大名準備出城返回家鄉。原本走在最前方的魚販,見此行列紛紛靠左讓出主要道路,以供官員通行。魚販旁可見懸掛著幕府頒布的告示與禁令,為江戶立下生活守則,只有對向的犬隻可以不用受此約束,在一早忙碌生活中增添了意外的趣味。(圖片/故宮南院網站) 從西元1603年至1868年這段超過250年的漫長歲月中,江戶時代的日本社會逐漸穩定,京都、大阪、江戶等地的市民階層成為開創城市文化與藝術的主力,在這當中尤以江戶浮世繪扮演重要的角色。

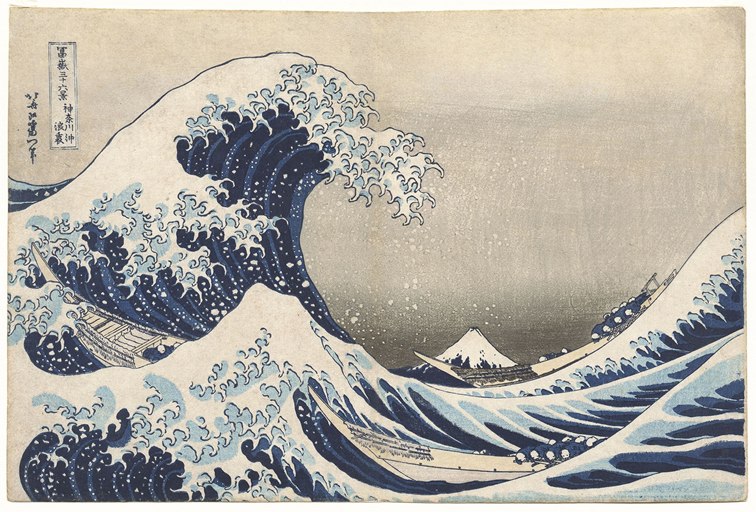

《富嶽三十六景:神奈川沖浪裏》1831年。葛飾北齋(1760-1849)。東京富士美術館。前方的巨浪幾乎吞噬小舟,波浪間的漁夫隨波起伏,巨浪下可見遠方富士山穩坐於畫面中央,展現動靜交融的美感。此作為日本藝術史上最具代表性的作品之一,2024年新版千圓日幣更以此作為代表圖像,顯見重要的文化地位。特別值得一提的是,梵谷特別讚賞畫作的構圖,並形容巨浪如「鷲之爪」,使得本作自19世紀末以來即在世界藝術史發揮重要的影響力。此畫為多色套印技術成熟的代表,採多次刷印完成,回顧浮世繪版畫套印的進程,自單色的「墨摺繪」到多色的「錦繪」,過程中經歷「丹繪」、「紅摺繪」等階段,至1765年由鈴木春信確立「錦繪」形成。本作更突破傳統,使用從西方引進的化學染料「柏林藍」(普魯士藍),取代植物性色料,開啟浮世繪與西方世界對話的新篇章。(圖片/故宮南院網站)

至國立臺灣文學館策畫的文學書區,與參展的各出版社代表合影,邀民眾前來感受「文學成影」的魅力。-768x512.jpg)